Passivhauswohnanlage d’Sidlig Nenzing

| By Patricia Ruetz | 0 Comments

Siedlung

Die Siedlung ist ein städtebauliches Kind der Industrialisierung und wurde zu großen Teilen aus den Idealen der Gartenstadtbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts entwickelt. Nach den ersten Arbeitersiedlungen in der Zwischenkriegszeit erfuhr die Siedlung in den Tallandschaften von Vorarlberg durch Arbeitsmigration ihre Prägung. In fast allen größeren Gemeinden entstanden die städtebaulich anschaulichen „Südtirolersiedlungen“. Identität stiftende Bauten und Wiedererkennbarkeit bildeten hier einen wesentlichen Anteil der Integration. Neben der kompakten, vielfältigen Wohnlichkeit sind die gemeinsamen Freiflächen und Nutzergärten zentraler Ort der Kommunikation.

„d’Sidlig“

Diese Form der Allmende, die klare Struktur der Siedlung und der innere Reichtum an abwechslungsreichen Wohnformen ist auch hier Basis für die Vielfältigkeit und Lebendigkeit in der neuen „Sidlig“.

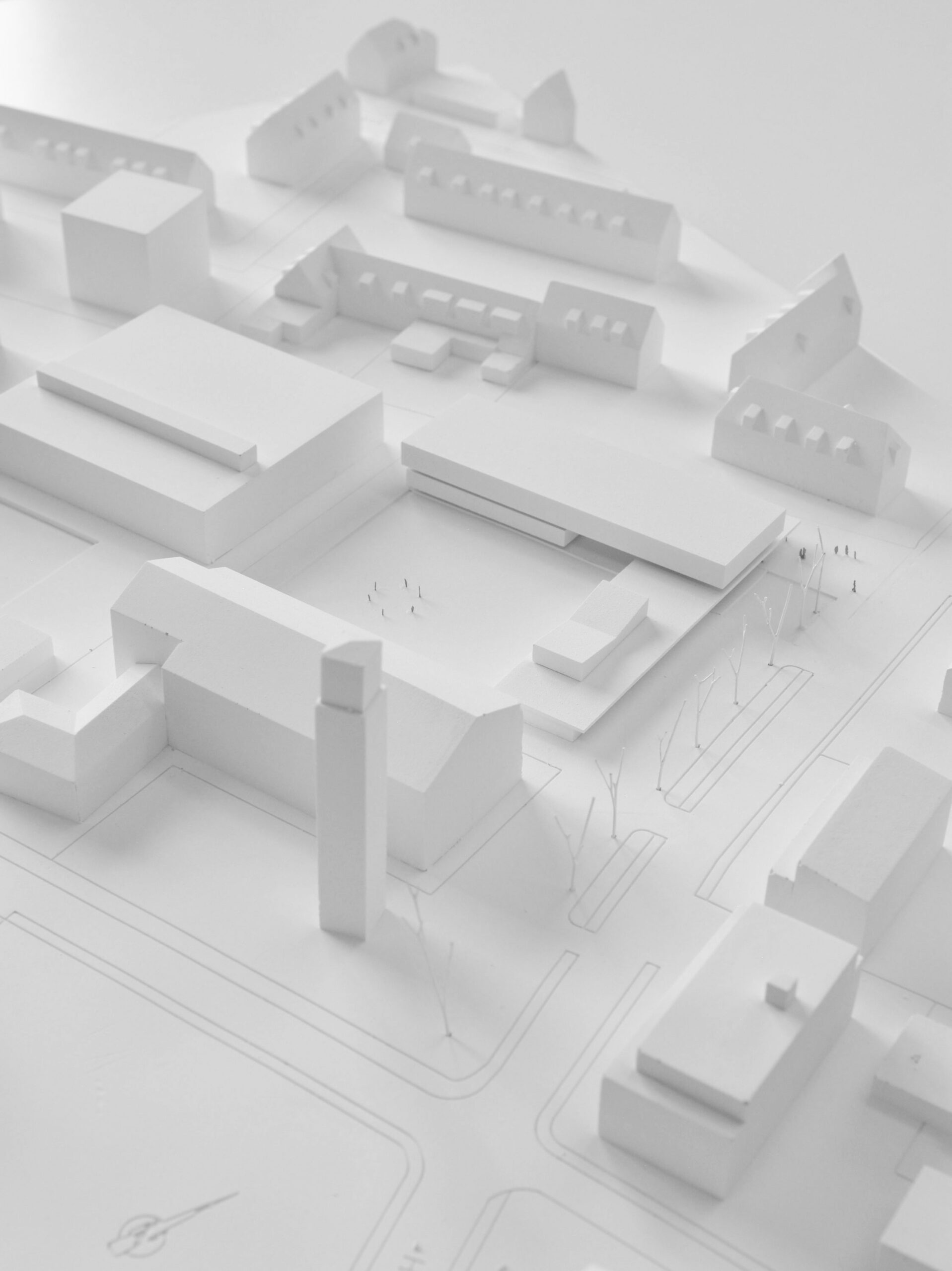

Dabei verdichten sich zehn winkelförmige Gebäude zu fünf kompakten Duplexeinheiten, die mäandrierend und diagonal zueinander versetzt eine Vielzahl an gestalterisch unterschiedlichsten gut vernetzten Außenräumen erzeugen. Breite rurale Bänder an den Längsseiten verbinden diese Landschaften mit den umgebenden Gärten des benachbarten Bestandes. Die Porosität dieser urban – dörflichen Orte entsteht und gewinnt erst durch diese alles überlagernde Verflechtung und greift weit in den umgebenden Siedlungsraum. Die Durchlässigkeit ist aber nicht nur Absicht einer dörflichen Integration, sie ist auch in hohem Maße ein wesentlicher Teil der Identifikation.

Öffentlichkeit

Eine pluralistische Öffentlichkeit bedeutet nicht zu wissen was alle wollen. Von dem kleinen neuen Sidlig´s – Platz, einem Dorfanger mit einem ”Coffeeshop” Laden und Guest House im südlichen Bereich nahe des Bahnhofs entwickelt sich ”D`SIDLIG” entlang des neuen Illwegs und weitet sich fünfmal zu den großzügigen, halböffentlichen Vorbereichen der Duplexgebäude mit zirka 20 Wohnungen auf. Diese kommunikativen Vorzonen mit eigenem Hausbaum schließen unmittelbar an einen großen überdachten Allmenderaum an, ein noch ”leerer Raum”, der nicht nur als Unterstellplatz für Fahrräder dienen soll, sondern vielmehr durch die Bewohner selbst als Arbeits-, Werk- oder anderem Raum erobert werden soll und sich gleichzeitig in die gemeinsamen Außenräume erweitern lässt.

Diversität

Diversität entsteht durch innere Varianz nicht durch formale Vielfalt. An den halböffentlichen Vorplatz, einem Vorgarten gleich, schließt schwellenlos ein semiprivater Bereich an – ein durchlässiger Holzsteg über drei Geschosse mit Aufenthalts- und Abstellbereichen, der hier bewusst ihm zugeteilten Aufgabe der reinen Erschließung verlässt und sich nutzungsübergreifend der Kommunikation, dem Austausch und der sozialen Kontrolle öffnet. Dahinter verbirgt sich das Private. Dieses Eigene entwickelt sich aus einem Modul heraus, das sich mehrfach – nicht nur zweidimensional – erweitern bzw. erwerben lässt. Die kleinste Einheit besteht aus einem Appartement mit zwei Modulen, die sich je nach Wunsch, Bedarf oder Budget um ein, zwei oder mehrere Module erweitern lässt. Dabei überlagern sich Reihenhäuser, Split-Level Wohnungen, Geschosswohnungen und zweigeschossige Lufträume in einem nahezu spielerischen und variablen Prinzip zu einer diversen Gemeinsamkeit.

Materialität Harte Schale – weicher Kern

Während die Bretter nach Außen den Abdruck auf der Betonschalung hinterlassen und der Öffentlichkeit mit Robustheit trotzen, sind sie im inneren, halbprivaten Bereich der kommunikativen Erschließungszone eine haptisch intimere Erfahrung.

Freiraumkonzept

Biodiversität und klar ablesbare öffentliche, halböffentliche und private Bereiche schaffen die Identität D`Siedlig Nenzing.

Naturraum

Die Siedlung bildet ein Gelenk, bei dem sich die Naturräume – die dörfliche Kulturlandschaft und die Aulandschaft der Ill – begegnen und sich verschränken. Die dörfliche Kulturlandschaft – Grünes Band aus Wildobst – ein unterschiedlich dichter Gürtel aus wildem Obst – Haselnuss, Holunder, Kornelkirsche, Schlehdorn, Himbeeren, Erdbeeren und diverse Kräuter – erstreckt sich entlang der westlichen Grundgrenze. Die Illau-Landschaft – ein grünes Band aus Augehölzen und Hochstaudenflur – an der östlichen Grundgrenze, es ist ein breites Band aus verschiedenen Weidenarten, Hartriegel, Schneeball, Gräser, Stauden, Farne, die eine lange Mulde für die Dachwasserretention einschließen. Beide grünen Bänder werden mit schmalen wassergebunden Fußwegen erschlossen und mit der Siedlung und dem Quartier vernetzt.

Erschliessung

Ein öffentlicher Weg als Begegnungsraum, Fuß- Rad- und Spielweg vernetzt das Quartier mit der Illstraße und über den öffentlichen Platz mit der Nagrandstraße. Der öffentliche, gepflasterte Weg verzahnt sich mit dem angrenzenden Grünraum und über die halböffentlichen Eingangshöfe mit den Wohnhäusern.

Die Bebauung selbst ermöglicht eine Durchwegung zu den zwei, an den Grundgrenzen, parallel geführten, wassergebundenen Fußwegen. Diese sind in eine attraktive Vegetation eingebettet und verknüpfen sich mit den zukünftigen öffentlichen Wegen.

Raumabfolgen Öffentlicher Platz

Der Sidlig´s – Platz, ist das Bindeglied zwischen der Siedlung und dem öffentlichen Raum. Mit dem Café, das sich über den befestigten abgetreppten Platz zum grünen Platz ausdehnt entsteht ein vielseitig bespielbarer öffentlicher Freiraum. Der solitär stehende Spitzahorn ladet zum Verweilen und das Element Wasser, in Form eines einfachen Brunnens, zum Spielen ein. Gleichzeitig dient der Platz auch als Mobilitätspunkt mit den Parkflächen für Carsharing und der Bushaltestelle, in unmittelbarer Nähe zur Bahnstation.

Gartenhöfe

Im Übergangsbereich zum öffentlichen Erschließungsweg bilden kleine kommunikative Zonen die Möglichkeit zum ungezwungenen Kontakt. Jeder Hof hat seinen eigenen Hausbaum, ein mehrstämmiges Gehölz mit einer umlaufenden Sitzbank.

Obstbaumgarten

Hochstammobstbäume sind charakteristisch für das Ortsbild von Nenzing, alte Kern- und Steinobst-Sorten werden gepflanzt und als Allmende von den BewohnerInnen gepflegt und genutzt.

Gemeinschaftsgarten

Der Nutzgarten ermöglicht das sich „Erden“, das Anpflanzen von Gemüse, Kräuter und Blumen. Ein geschlagener Brunnen versorgt den Garten mit Wasser. Einer der Gemeinschaftsräume könnte als Grünwerkstatt genutzt werden. Der großzügige Sitzplatz unter dem Nussbaum ladet zum Verweilen und Feiern ein.

Spiellandschaft

Der gesamte Freiraum ist bespielbar. Der öffentliche Weg als Bewegungsband, die Retentionsmulde mit den Auwaldgewächsen als Experimentierfeld, das Schaukeln zwischen den Obstbäumen, das Spielen mit dem Wasser am öffentlichen Platz, …. Darüber hinaus bildet ein großer Hügel und ein großzügige Sand- und Kiesmulde eine vielfältig nutzbare Spiellandschaft.

Dachlandschaft – Erschliessung

Ein öffentlicher Weg als Begegnungsraum, Fuß- Rad- und Spielweg vernetzt das Quartier mit der Illstraße und über den öffentlichen Platz mit der Nagrandstraße. Der öffentliche, gepflasterte Weg verzahnt sich mit dem angrenzenden Grünraum und über die halböffentlichen Eingangshöfe mit den Wohnhäusern. Die Bebauung selbst ermöglicht eine Durchwegung zu den zwei, an den Grundgrenzen, parallel geführten, wassergebundenen Fußwegen. Diese sind in eine attraktive Vegetation eingebettet und verknüpfen sich mit den zukünftigen öffentlichen Wegen.

aus dem Jurybericht

„…

Die neue Siedlung besteht aus zehn winkelförmigen Gebäuden, welche zu fünf Duplex- einheiten verdichtet wurden. Mäandrierend und diagonal zueinander versetzt lassen die Siedlungsbauten eine große Anzahl an unterschiedlichsten gut mit der Umgebung vernetzten Außenräumen entstehen. Breite rurale Bänder an den Längsseiten verbinden diese Land- schaften mit den umgebenden Gärten der Nachbarschaft. Die Hauptdurchwegung der Siedlung erfolgt mittels einer zentralen Nord- Südachse, von welcher aus die Einzelbauten über die Kommunikationszonen von halboffenen Hofbereichen mit eigenem Hausbaum und angegliederten Gemeinschaftsbereichen erschlossen werden. Im Anschluss an den Hofbereich folgt ein semiprivater Bereich, der bewusst die Aufgabe der reinen Erschließung verlässt. Gut belichtet öffnet er sich nutzungsübergreifend dem Aufenthalt, der Kommunika- tion, dem Austausch und der sozialen Kontrolle. In der letzten Abstufung zwischen öffentlich und privat folgt der jeweils individuelle Wohnbereich mit modulartig organisierten Einheiten, die eine sehr große Variabilität, Varianz und Wohnungsvielfalt mit teilweise mehrgeschossigen Einheiten bzw. überhohen Wohnbereichen aufweisen. Der Quartiersplatz mit Coffee/Guest- house im südöstlichen Bereich des Grundstückes wird gut ins Struktursystem integriert und an richtiger Stelle in Zusammenhang mit der Anbindung an den Bahnhof situiert. Der Übergang vom Platz zum Siedlungsfreiraum erfolgt großzügig und gekonnt, die Wirkung ist einladend, offen und spannend.

Das Projekt besticht durch seine grundsätzlich konsequente und innovative Haltung. Es entwickelt über seine stimmigen ortsbaulichen Themen samt gut proportionierten Freiräumen mit abwechslungsreicher Bepflanzung sowie durch schwellenlose Übergänge zwischen öffentlich und privat einen neuen Siedlungstypus und Siedlungsbegriff, der die bekannten Themen von Siedlungen übernimmt und diese weiterentwickelt ohne sie zu kopieren. Die durchgängige Materialisierung im Wechsel von massiven Bauteilen und Holzelementen sowie die einfache und zurückhaltende Gestaltung ermöglichen neben einer für eine Siedlung wichtigen einheitlichen Sprache ein homogenes Erscheinungsbild und entfalten eine identitätsstiftende Wirkung. Die Art der Baukörperausbildung entwickelt gut proportionierte Fassaden und sympathische Baukörperlängen. Die beiden Freibereiche entlang der Längsseiten sind großzügig gestaltet und inhaltlich überzeugend, sie vernetzen die Grünräume und schaffen eine angenehme und gute Distanz zur bestehenden Nachbar- bebauung. Das freie Baufeld im Nordosten der Siedlung kann in idealer Lage und Ausrichtung durch eine lineare Bebauung mit großen Gartenflächen der Baugruppe ergänzt werden ohne das klare Struktursystem zu stören. Die Tiefgarage wird direkt unter der zentralen Wegachse positioniert und erschließt intelligent auf einfache und logische Weise sämtliche Einheiten. Alle eingetragenen Bepflanzungen sind möglich. Das Projekt verfügt über einen sehr hohen Grünraumanteil mit hohem Potenzial der Einbindung ins größere Landschaftsthema.“