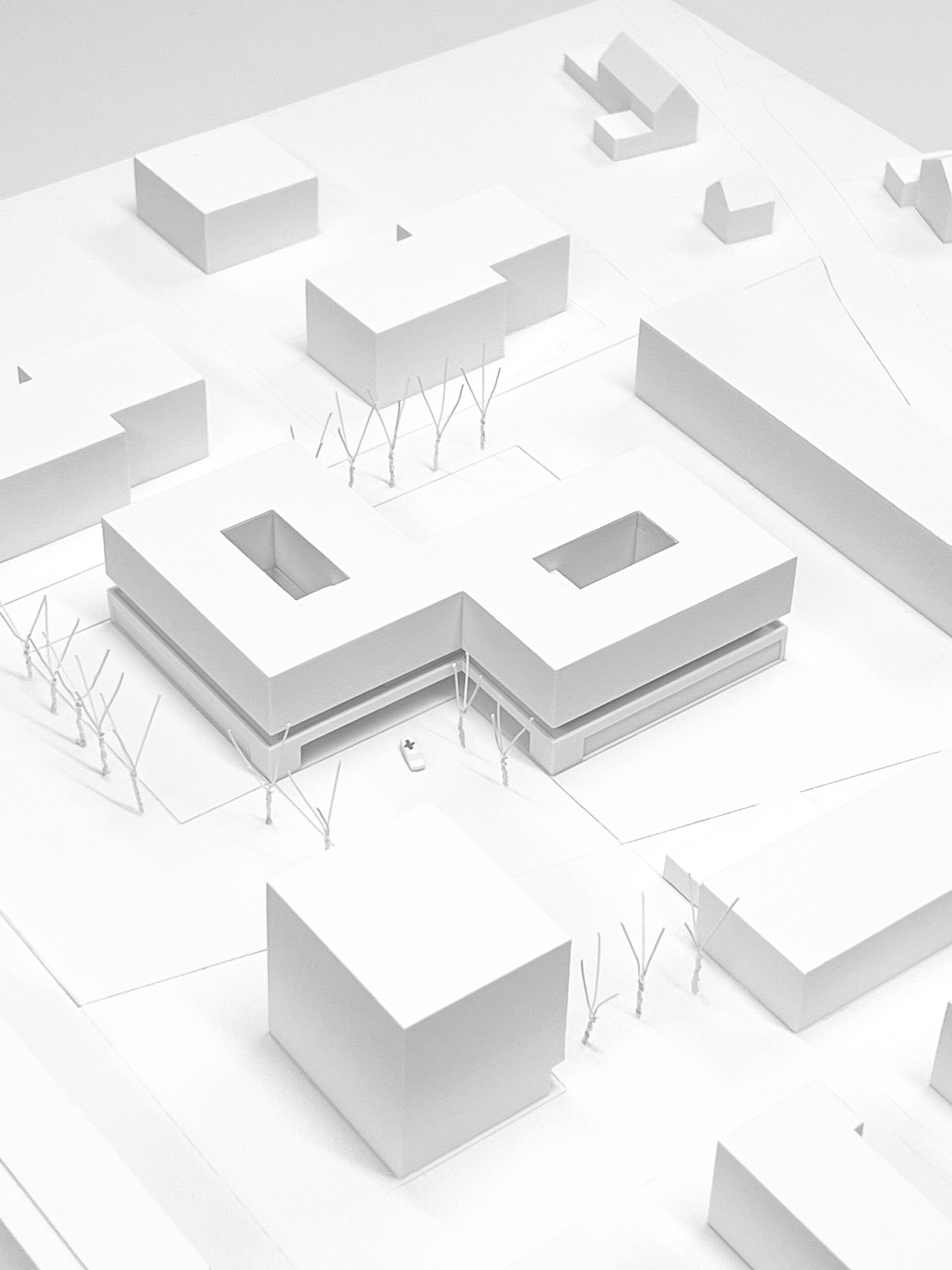

Neubau Sozialzentrum Brachsenweg Bregenz

| By Patricia Ruetz | 0 Comments

Stadtteil

Öffentlichkeit entsteht an jenen Orten an denen sich eine soziale Dichte entfalten kann. Soziale Dichte wiederum wächst nur dort, wo sich gemeinschaftliche und Versorgungsinteressen begegnen. Zu dieser Organisation der Menschen in einer Stadtgesellschaft bedarf es der Aufteilung der Arbeit und der Zuständigkeiten sowie der zweckmäßigen Ordnung des Raums. Ist der Raum verteilt – die Ordnung konzipiert – werden die Lücken zu den Playern im Gefüge.

Während im benachbarten südlichen Stadtteil Schendlingen der Exerzierplatz und der Südtiroler Platz noch zur Öffentlichkeit und sozialen Integrität mahnen, fehlen in Neu Amerika trotz der zwischen Industrie- und Siedlungsentwicklung aufblühenden Entfaltung differenzierte fußläufige prägnante Begegnungsräume.

Die fraktale Struktur dieser Lücken scheint eine anthropologische Konstante. Viele Menschen suchen die Nähe zur offenen Landschaft – brauchen aber gleichzeitig die Versorgungssicherheit der Stadt sowie die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze. Als Folge dieser Maximierung der Berührungslinie zwischen Freiraum und Siedlungsraum entstehen innere Ränder. Das Sozialzentrum Brachsenweg sucht mit seinem Umfeld die Porosität dieser Säume zu füllen und die urbanen Landschaften zu vernetzen.

Ort

Die gebaute Tektonik und die unverwechselbare Struktur ist wesentlicher Ankerpunkt für Orientierung und Akzeptanz im Siedlungsraum. Die Form des Neubaus sucht ihre Wirkung nicht ausschließlich aus den inneren Abläufen, sondern wesentlich auch im Kontext. Die orthogonale städtebauliche Systematik nähert sich mit einem siebengeschossigen Hochpunkt der vermeintlich vorläufigen Bebauungsgrenze. Dieses durchgängige Gliederungsprinzip prolongiert der Neubau des Sozialzentrum zur Bildung unterschiedlichster maßstäblicher Außenräume.

Die südlichen Freiflächen des Bestands vereinen sich hierbei Platzübergreifend zu einem neuen Stadtteilplatz an dessen Tangenten sich wiederum öffentlichkeitswirksam der Eingang, das Foyer, ein Café sowie der Mittagstisch der Kinderbetreuung aneinanderreihen.

Ebene 0

Das zweigeschossige Foyer ist öffentlicher Dreh- und Verteilerpunkt für das simple innere Gefüge an dem übersichtlich die Zugänge zur Kinderbetreuung, Mehrzwecksaal, Tagesbetreuung, Café und Gesundheitszentrum liegen. Die Kinderbetreuung öffnet sich spielerisch zu den Freiräumen nach Westen, während die Tagesbetreuung nach Osten in einen kontemplativen Bewohnergarten übergeht, der auch unmittelbar ans Café angebunden ist.

In deren Mitte verbindet der separat nutzbare Mehrzweckraum das Foyer mit diese Raumgruppen. Durch das seitliche Öffnen und Erweitern des Saales entstehen unterschiedlichste zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für eben diese Raumgruppen. Die zweigeschossige Kapelle lässt sich ebenfalls mit dem Saal zur Einheit paaren. Beide sind stimmungsvoll über die Trägerrostdecke der Patio belichtet und belüftet. Eine beinahe eigene Einheit bildet im Südosten das Gesundheitszentrum.

Ebene 1

Kurze Wege sind für das betreute Wohnen als auch für die Mitarbeiter Attribute einer sozialen Interaktion. Im ersten Obergeschoß treffen diese beiden Nutzergruppen zueinander und wirken so einer Segregation entgegen. Die nahezu gleichwertigen Wohneinheiten teilen sich die Erschließungs- und Freiflächen auf diesem Geschoss. Durch den Fassadenrücksprung in dieser Ebene entsteht nicht nur ein architektonisch einprägsames Merkmal nach Außen, sondern auch für jedes Appartement ein intimer kleiner Terrassenbereich. Die summarische Anbindung zu den Nutzungen im Erdgeschoß wirkt ebenso vorteilhaft wie zu den Wohngruppen in den darüber liegenden Geschossen.

Ebene 2/3/4

Übersichtlichkeit und Abwechslung vermitteln als charakteristisches Wesen der Wohngruppen Souveränität. Eigenständigkeit und Aneignung gehen Hand in Hand aus einer manifesten Strukturiertheit hervor. Die Mitte der Bewohnerzimmer bildet ein zirkulären Rundgang mit mannigfaltigen Abschnitten von unterschiedlicher Atmosphäre und Aufforderungscharakter. Während sich die Wohnküche, die Sitzecken und die Terrasse der Betriebsamkeit des Stadtteilplatzes zuordnen bildet das Wohnzimmer den Komplementär im Umlauf des begrünten Patio. Die nach Außen gerichtete Privatheit der Zimmer bleibt unangetastet, Lage und Weitblick artikulieren Individualität und Orientierung.

Ebene – 1

Die nördliche Feuerwehrzufahrt dient auch als wöchentliche An- und Zuliefervorfahrt. Von dieser diskreten Zone aus wird – über eine Verbindung ins Untergeschoss – die gesamte Ver- und Entsorgung organisiert. Das Souterrain wird so zur infrastrukturellen Organisationsplattform des darüberliegenden Hauses mit mehreren vertikalen Verbindungen und einer direkten Anbindung an die Tiefgarage.

Material

In der Bertachtung der Lebenszykluskosten von Gebäuden sind Nutzung und Wartung wesentlicher Sachverhalt der Kostenrelevanz. Robustheit und Ästhetik sind hier keine Gegenspieler, sondern werden in Form des durchgefärbten mit Eisenoxid- und anderen Zuschlägen versehenen Sichtbetons Teil eines Langlebigkeitskonzepts. Die hölzernen Füllungen ergeben in dieser dualen Materialwahl eine prägende atmosphärische Tektonik. Diese äußere Robustheit entwächst der der inneren. Das konsequent konstruktiv eingesetzte Raster über alle Geschoße gewährt auch bei zukünftigen Nutzungsergänzungen und -änderungen hohe Flexibilität, da die wesentlichen Sekundärkonstruktionen in Leichtbauweise erstellt werden. Auch hier dominiert sowohl an Decke, Wand und Boden das Holz, um dem Institutionellem hin zum Wohnlichen zu entgehen. Letztlich ist es die Intention aus nur zwei einprägsamen Materialien ein nachhaltiges, unverkennbares Ganzes zu schaffen.

Chlorophyll

Die drei in ihrem Maßstab und Charakteristik unterschiedliche Grünraume um das Gebäude gehen bedacht in die inneren Nutzungen und den Kontext über. Es sind artifizielle rurale Außenräume, die thematisch die Landschaften des nahen Seeufers weitererzählen. Bergahorn, Ulme und Rotbuche bilden hier abwechslungsreich mikroklimaaktiv schattenspendende Baumgruppen. Der maßvoll befestigte Platz im Süden mit Brunnen, Boccia und Wasserspiel ist ein Raum von hohem Aufforderungscharakter und sozialer Kontrolle, der westliche dem spielerischen Umgang der Kinder vorbehalten und der östliche bildet mit seinen Rundgängen, Hochbeeten und einem Pavillon den kontemplativen Antagonisten zur Belebtheit der anderen Grünräume.

Ebenso kontemplativ und naturverbunden sind die beiden Patios Teil eines sinnlichen und raumklimatischen Konzepts. In wechselnder Weise ranken sich der Blauregen mit den Klettergurken nach oben und der wilde Wein mit der Berg-Waldrebe nach unten. Meditativ werden hier die Rundgänge in den Wohngruppe begleitet und eine milde Querdurchlüftung in jede Himmelsrichtung ermöglicht.