Neubau Sozial- und Handelszentrum Wolfurt

| By Patricia Ruetz | 0 Comments

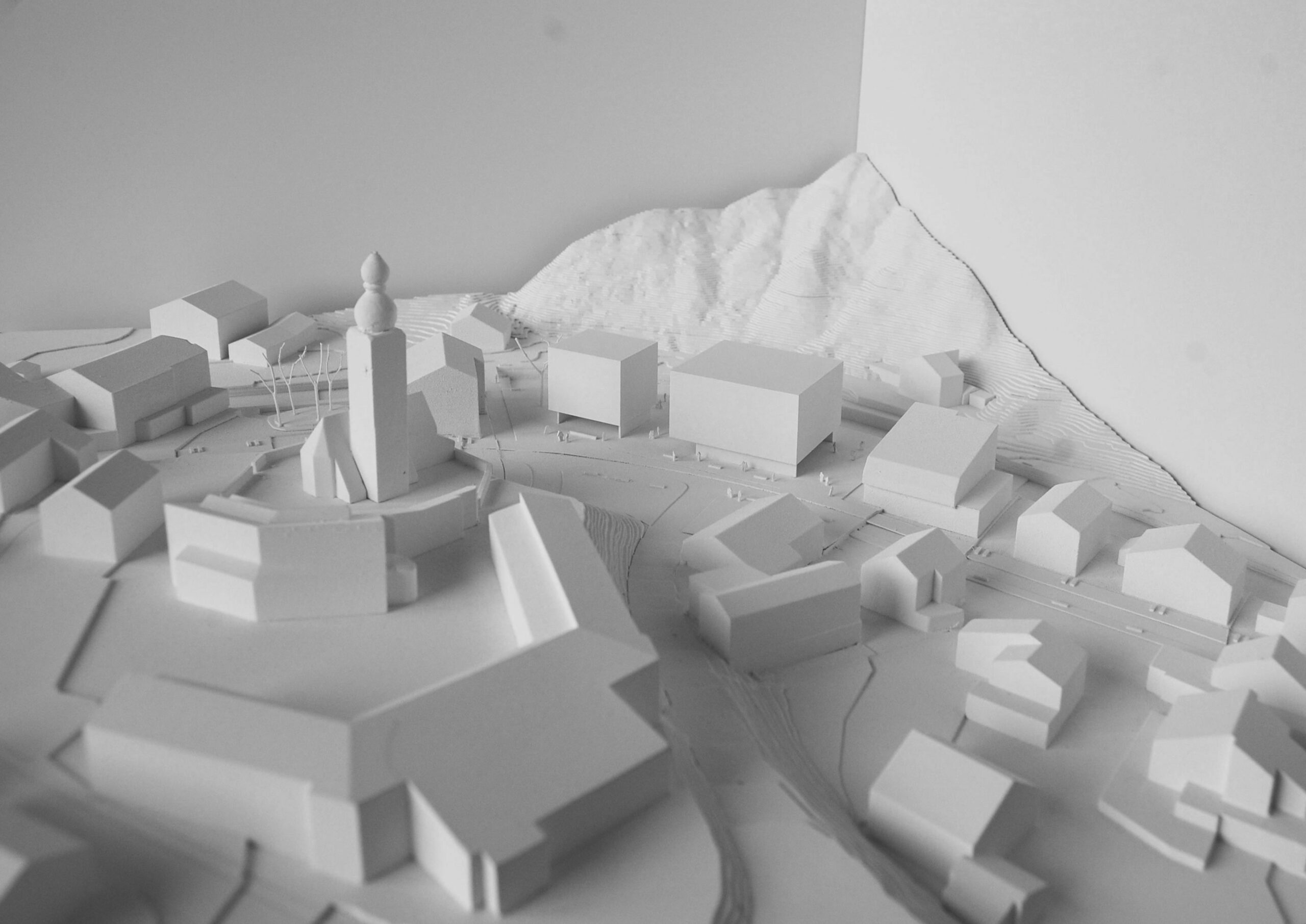

Ortsräumliche Disposition und Anbindung

Zur Organisation der Menschen in einer Dorfgesellschaft bedarf es der Aufteilung der Arbeit, des Wohnens und der Zuständigkeiten sowie der zweckmäßigen Ordnung des Raums. Ist der Raum verteilt, die Ordnung konzipiert, werden die Lücken zu den Playern im Gefüge. Inhalte, mögliche urbane Interaktionen und Raumaneignungen als auch die Texturen des Raumes und der Gebäude werden zur prägenden Ganzheit. So wie der Flaneur (W. Benjamin) keinem Ziel folgt und sich scheinbar nur für das Belanglose, für die vermeintlichen überschaubaren Abdrücke in der Textur des Ortes und des ihn umgebenden Raumes interessiert so selbstverständlich offenkundig integriert sich das neue Gebäudeensemble des Sozial- und Handelszentrum Wolfurt in das vorgegebene dorfräumliche, verdichte Schema einer durchlässigen Sequenzierung um den Kreuzungsbereich der Bütze- und Lauteracher Straße.

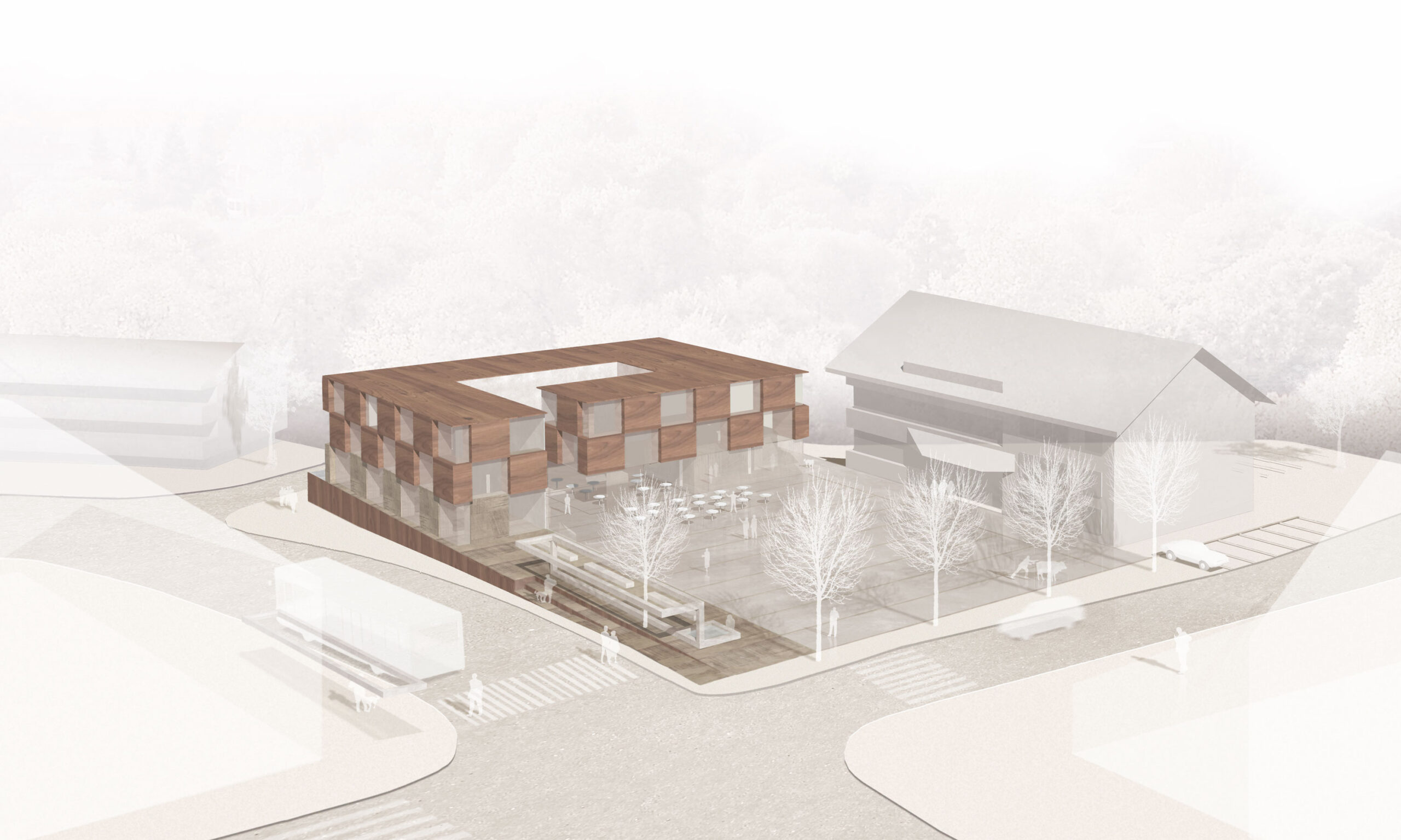

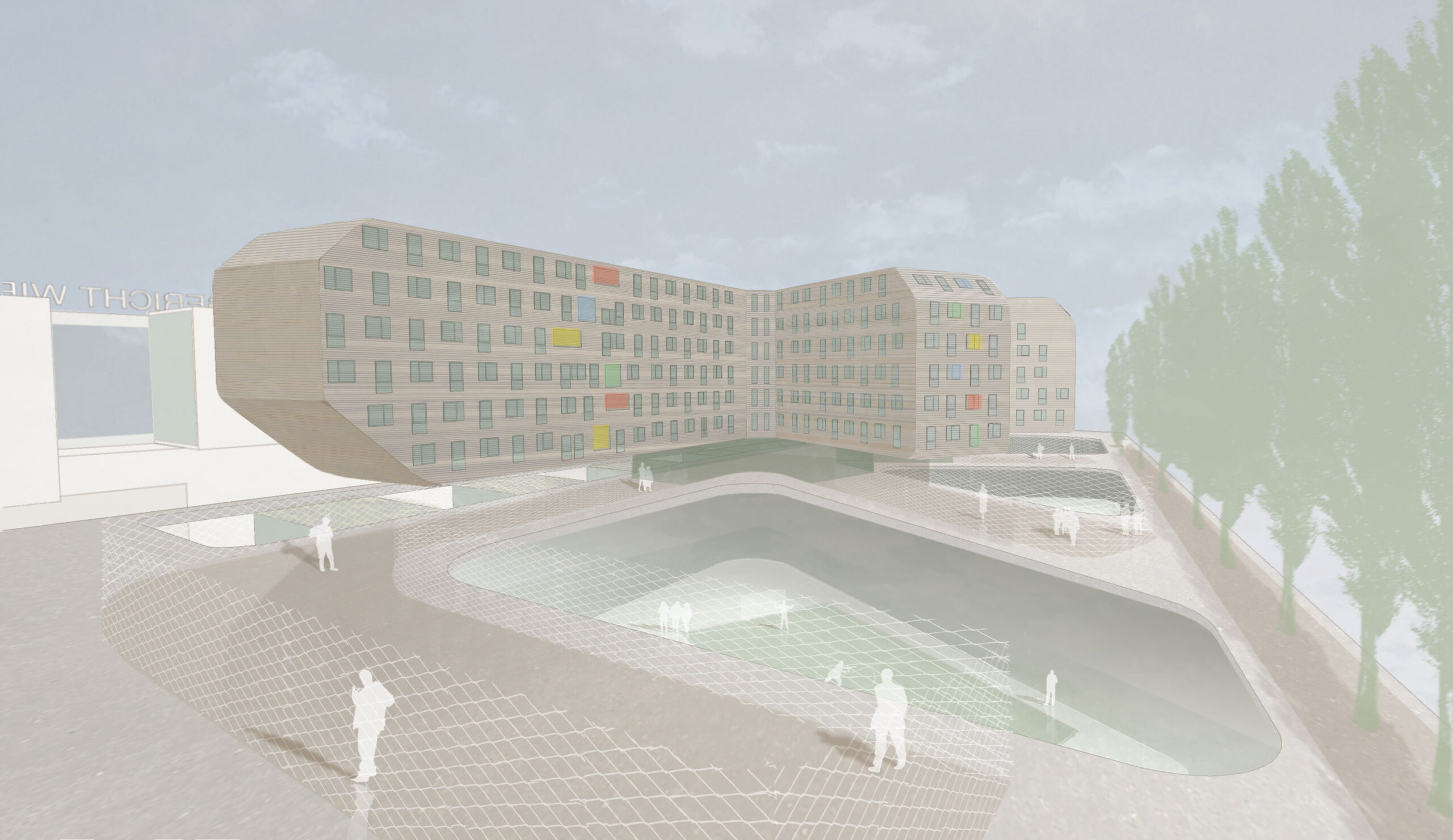

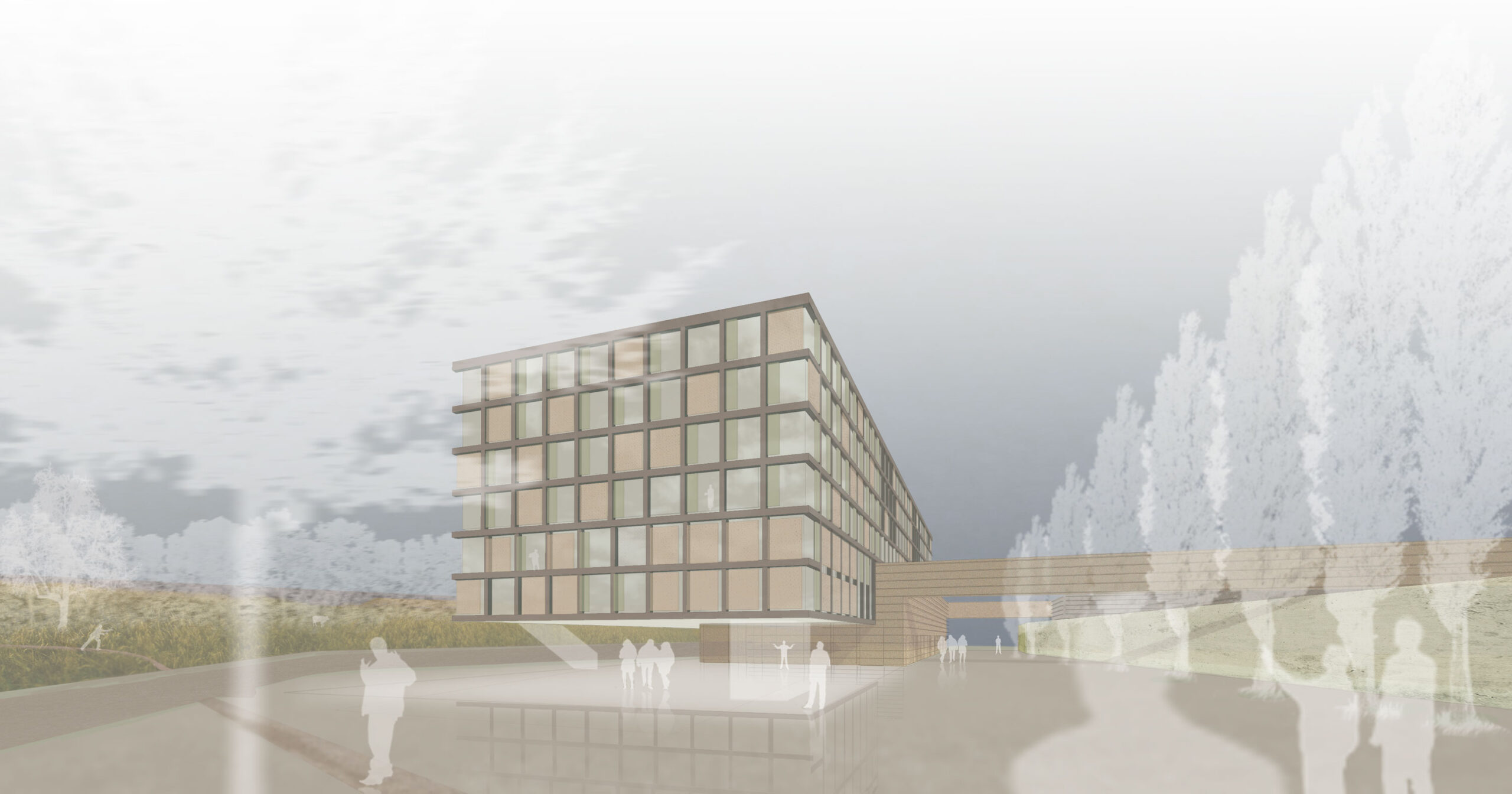

Raum entsteht durch Dichte und Atmosphäre. Ohne Ordnung der Massen bleibt die Gegend. Haushälterisch im Umgang mit Grund und Boden konzentrieren sich die Volumen um einen markanten Dorfteilplatz um die zueinander versetzten Zubringer – der Kellhofstraße und der Lauteracher Straße, um dann an den Rändern die rurale Umgebung der nachbarschaftlichen Solitäre einzulassen und die nahe Kirche St. Niklaus im Blickfeld zu wahren. Dabei öffnet ein prägnanter Fünfgeschosser im Kreuzungsbereich mit dem kongruenten Gegenpart des Rathauses und der gegenüberliegenden Zukunft den südlichen Eintritt. Im Übergang nach Norden formt ein Viergeschosser mit der Bank das nördlichen Entree des neuen dörflichen Zentrums. Die flache Verbindung zwischen den Neubauten ist Teil einer Sequenz von unterschiedlichen, kleinteiligen Dorfräumen in Inhalt, Funktion und Höhenlage.

Innere Gliederung und Funktion

Das Erdgeschoss

Durch das Ausdrehen der Bebauungskante aus der Straßenachse entstehen nicht nur Identität stiftende räumliche Bezüge, sondern auch ein angenehmer und übersichtlicher Vorbereich entlang einer anregenden Dichte an Angeboten im Erdgeschoss. Beginnend mit Zugang zum betreuten Wohnen, dem Ärztezentrum und Geschäftsflächen im nördlichen Teil geht die neue Flaniermeile – begleitet von Arkaden – über in eine Reihenfolge von unterschiedlichsten Dienstleistungen (Blumen, Trafik, öffentlicher Aufgang Garage) um in deren Mitte die Eingänge zum Nahversorger und dem Seniorenhaus aufzunehmen. Das Café – Bistro rankt sich mit großer Übersichtlichkeit ums Kreuzungseck in die Lauteracher Straße.

Im nördlichen Teil befindet sich abseits der L3 die Anlieferung für den Markt ebenso wie die zweispurige Ein- und Ausfahrt der zweigeschossigen Tiefgarage. Die zweite Einfahrt sowie die Anlieferung der Zentralküche erfolgt im westlichen Sockelteil.

Fußläufig wird das gesamte Areal von einem dichten Wegenetz umspült und bildet im Westen einen, ruhigen Dorfteilpark, der im Wesentlichen den Kindern und den Erholung suchenden Mitarbeitern der Umgebung gewidmet ist.

Das Seniorenhaus

Über ein der Öffentlichkeit präsentes Foyer im Erdgeschoss werden die allgemeinen Bereiche des Seniorenhauses im ersten Obergeschoss erreicht, die wie das gesamte Gebäude intensiv mit den anderen Geschossen verbunden sind. In Entreebereich umschließt die Verwaltung, der Mehrzweckraum und die Tagesbetreuung das Foyer mit Café durch die eindringliche Blicke auf den Platz und die Kirche St. Niklaus. Von hier aus lässt sich auch auf kurzem Wege der angehobene Seniorengarten erreichen, der auch eine direkte naturräumliche Verbindung zum betreuten Wohnen erschließt. Die Hauskrankenpflege sowie Personalräume und dienende Infrastruktur ergänzen synergetisch dieses Geschoss.

Darüber befinden sich die drei selbständigen Wohnbereiche. Jeder Wohnbereich halbiert sich in je dreizehn Zimmer, die sich wiederum den gemeinsamen Allgemeinräumen wie dem Wohnraum, dem Essraum, der Stube sowie einem Patio zuordnen. Die nach außen gerichtete Privatheit der Zimmer hat ihre Mitte in der Halböffentlichkeit und präsentiert sich mit einer großen Terrasse kommunikativ in die nahe Geschäftigkeit im Dorf.

Das betreute Wohnen und das Dienstleistungszentrum

Gemeinsam mit dem Seniorenhaus bildet das zweite, kleinere Gebäude den oben erwähnten Seniorengarten, der sich wohlwollend nach Westen in den Park und zum Platzraum nach Osten öffnet.

Inhaltlich folgt die innere Struktur des bereuten Wohnens der Maßgabe des Seniorenhauses. Auch hier umkreist die Privatheit der nach außen gerichteten Zimmer die gemeinsame Mitte. Die beiden darüberliegenden Geschoße bleiben in ihrer Flexibilität anderen Dienstleistungen offen.

Die Untergeschosse

Neben den erforderlichen Serviceräumen der darüberliegenden Geschosse umfasst die zweigeschossige Tiefgarage ca. 220 Pkw Einstellplätze, die entsprechend einem weiteren Ausbau unter die Landesstrasse noch ergänzt werden können. Die gewünschte Anbindung nach Osten bzw. Westen bleibt möglich. Zusätzliche Fahrradräume ergänzen das Angebot, ebenso der öffentliche Aufgang.

Gefüge und Materalisierung

Dem robusten Gerüst der Gebäude folgend zeigen sich im Erdgeschoss vorwiegend schlichte, solide Materialen wie Beton, Stein und Glas. Die gesamte Struktur der Gebäude ist hybrid. Die haptische Materialität von Holz wird hier als wesentliches Material der Fassade angesehen und gilt auch dem Wohlempfinden im Inneren. Die übersichtlichen und hell beschichteten Untergeschosse werden durch die klare Signaletik und ausdrucksstarke Lichtführung ergänzt.